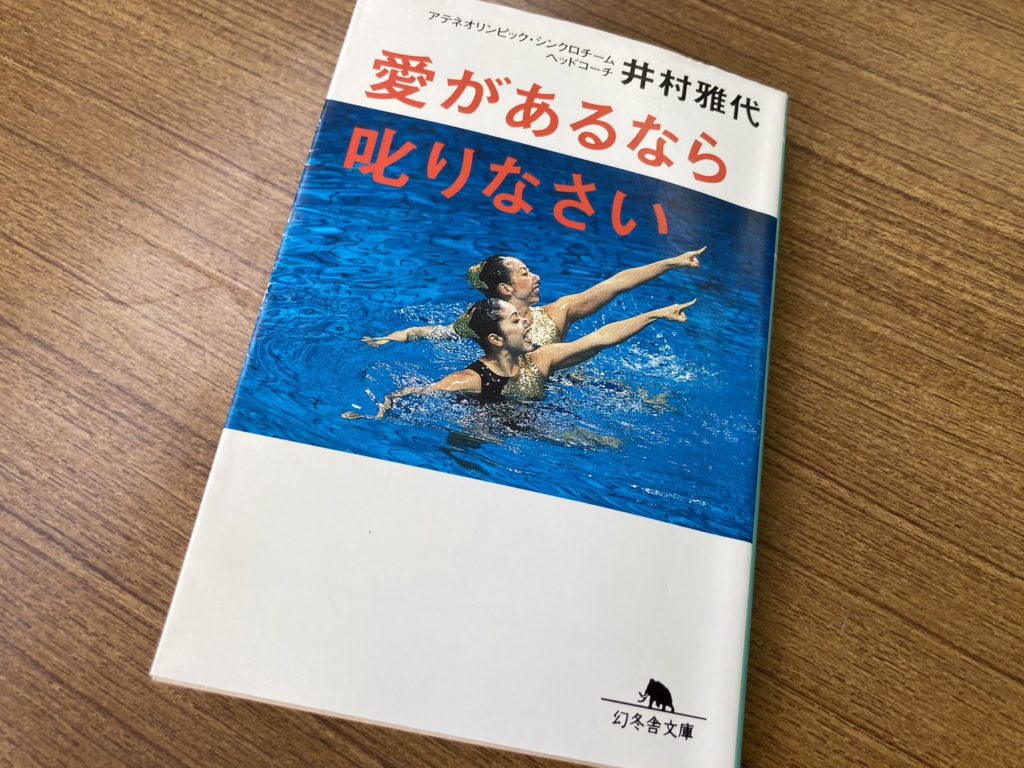

知人の紹介で、こちらの本が本日届きまして。

保護者さんの年齢であれば、きっとご存じの方も多いと思いますが、

アテネオリンピック・シンクロチーム ヘッドコーチの井村雅代さんが書き記した書籍

「愛があるなら叱りなさい」

今、この本を1章読み終えたところです。

2022年現在は、「褒める教育」が非常にフォーカスされていますよね。

叱ることが「悪」とさえ感じられてしまいそうな空気さえあります。

この書籍は2004年と、もう18年も前に出版されたもので、

現在とは大きく価値観も違った時代だと思います。

18年前というと、僕は13歳。

中1の頃ですね。

ゆとり教育ど真ん中世代であり、

学校の先生から手を出された経験は、

小学2年生?3年生?の頃にほんの一度だけ。

宮田小学校の「滝先生」という、今思い出しても、とても情熱ある先生だったことを強く覚えています。

手を出されたのは、僕が通学班長の言うことを聞かずに勝手に行動していたことなので、本当にあの時は悪かったと思っています^^;

また、朝礼前に、来賓入口のところに同級生数人全員で正座をさせられて、こっぴどく叱られました。

周りの先生も、「もういいんじゃないですか?」と伝えるものの、

「ダメだ。まだ話さにゃならん。」と教室に帰してはもらえないほどで。

自分が悪かったと当時も思っていたので、先生から手を出されても仕方ないと感じていました。

(叩かれる!!)

と思ったときに、つい顔を背けて先生の手を避けてしまったのですが、

その後、見事に追撃をもらい、あえなく撃沈した小学生のほんの1コマでした^^;

いつしか、こういった叱る教育は影をひそめるようになり、もちろん時代も変わってきているので正解・不正解はありませんが、

「叱る」というのは、誰よりも、その相手の可能性を信じているからこそできることなのでは、と、

今回の書籍を読みながらとても感じています。

まなびカレッジでも、声を荒げて叱ることこそ本当に少なくなりました。

そもそも、そうまでして叱らなければいけないシーンもないので、生徒たちが優秀というのも事実なのですが、

なんだか、指導や教育について、ものすごく考えさせられています。

この記事をお読みの皆さんは、ご家庭でお子さんをどれだけ叱っているのでしょうか。

そもそも、「叱る」とはなんなのでしょうか。

これもまた、子どものことを誰よりも信じ抜き、より良い未来へ導いてあげるためのコミュニケーションです。

まだまだ、まなびカレッジも変化していきます。

優しい・楽しいだけでなく、本当の意味で今、必要な関わりというものを改めて考えてみます^^

子どもが泣いて、落ち込んで帰る日がいつしか来るかもしれませんが、

その際は一緒に、フォローさせていただけますと幸いです🙇

今日はこの辺で^^