こんにちは、赤塚です。

先日、子どもと一緒に読むための本を借りようと、図書館に行ってきました。

とにかく家でも外でも、アンパンマンが大好きすぎるので、

その関連のもので遊ぶことが多いんですが、もっといろんなものに触れてほしいな、とも思い、

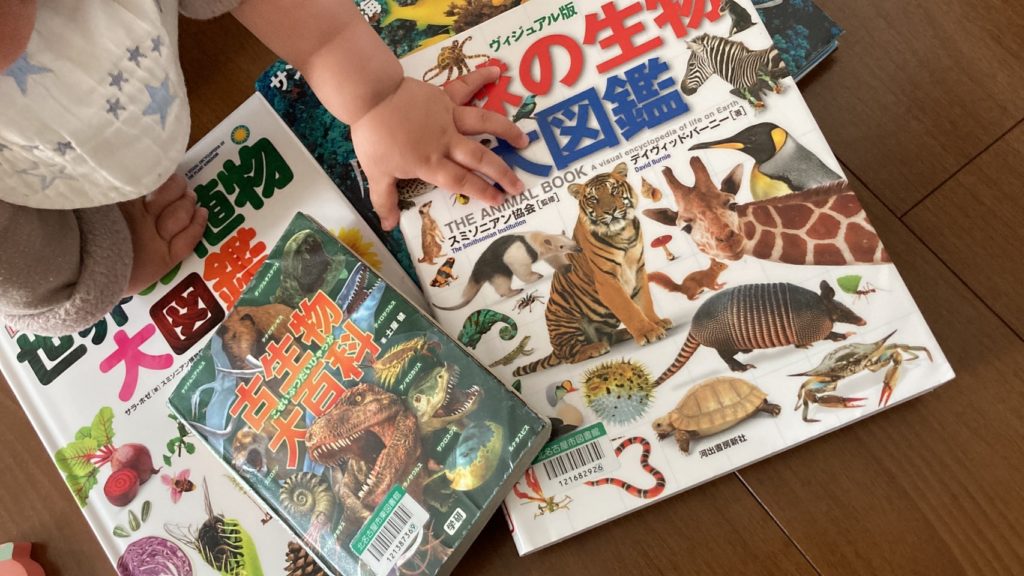

僕の独断で、写真が多く見やすいものをいくつか借りてきました。

植物図鑑・動物図鑑・サンゴ・古生物大百科、を借りてきて、

普段は動物のおもちゃで遊ぶことも多いので、そこにハマるかな?なんて思っていたんですが、

今回、一番ハマったのはなぜか『恐竜』で。笑

さらに驚いたのは、表紙の恐竜の絵を見て、「がおー!(まだ1歳半で喃語ではありますが)」と声を出し、

僕も妻もびっくり。

今まで恐竜なんて見せたことなかったんですが、どこで覚えたのか、はたまた、たまたま合っていただけなのか。笑

そんな、子どもがハマった「古生物大百科」の本を読んでいると、

中学の理科科目に通ずる内容がちょこちょこ入っていて。

化石や、時代に関して、言葉(古生代・中生代・新生代など)もそのまま載っており、

もし小学生時代にこの本を手に取っていたら、中学時にこれらの言葉に出会うのも二度目で。

過去、興味もあり、聞いたこともある単語をもう一度知る・覚える生徒と、

全く出会ったこともなく、興味もなかった単語を知る・覚える生徒では、

その学習スピードは大きな差が出てくると思います。

これは何も、読書だけでなく、ゲームでも、旅行でも、TVでも、Youtubeでも、はたまた家族の会話でも同じだと思っていて、

新しいものに触れる機会が、子どもの脳の発達には良いそうです。

とはいえ、「今からそんなことやっても、、」と思っていらっしゃるご家庭の方も多いかもしれません。

今回お伝えしたいのは、「本をたくさん読んで、いろんな経験をしろ!」というよりも、

身の回りにある、小さなことにいかに興味を持てるか。

それがモノなのか、人なのか、情報なのか、お金なのかは人それぞれですが、

興味・関心、そして疑問を持てるかどうかが、

日々取り組んでいる勉強にも関係してくるんじゃないかなぁ、と僕は思っています。

忙しいときでも、子どもの「なんで?なんで!?」には、手を止めて、

一緒に考えたり、話したり、調べる時間を大切にできる人でありたいです♪